看了6月2日出版的南都周刊生活版之大宋世界杯,不得不说,中国最有魅力的媒体始终出现在南方。有兴趣的可以买来看看,或者看看下面,新浪的专题。有些东西,真的是很需要智慧来表达的。

作者归档:sean

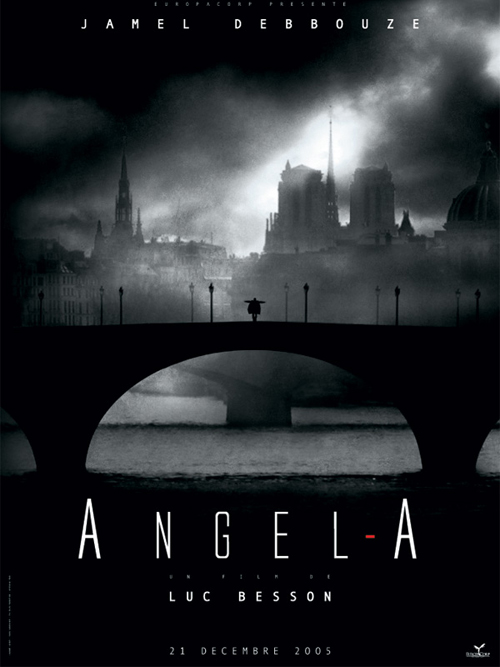

我的另一面是个六英尺的荡妇

当LUC这个胖老头飞上舞台的时候,心里莫名的喜欢.他当真是挥舞着双臂”飞”上台前的,他符合你从他电影里看见的那个影子的形象。他的说对,每个人其实都有另一面,或许是贞德或许是外星人,但他最喜欢自己最有可能是个杀手。或许,是发自心底的喜欢杀手这个职业,他总是举着右手做手枪状,嘴里还发着PIUPIU的声音。

他总是在他的小朋友翻译时,捣乱,如同一个长不大的孩子一般。这样的人,内心总是无比的纯真。他喜欢他的十部作品,不肯在十个孩子之中分出高低,他不介意第十个孩子可能会有双胞胎或者三包胎,重要的是喜欢,这就够了。

他热爱巴黎热爱法国热爱自己的文化,这一切让人敬佩。可我们身边总是充斥着非母语的鸟语。他会很强硬的告诉记者,请你们让开,我要面对我的观众们,我是来见他们的。他会在记者闪光灯不停的闪烁之时,躲在翻译的身后,只露出一张脸,如一个顽皮的孩子。这一切的一切,让我们如何不喜欢他,这该死的胖子。

他热爱巴黎热爱法国热爱自己的文化,这一切让人敬佩。可我们身边总是充斥着非母语的鸟语。他会很强硬的告诉记者,请你们让开,我要面对我的观众们,我是来见他们的。他会在记者闪光灯不停的闪烁之时,躲在翻译的身后,只露出一张脸,如一个顽皮的孩子。这一切的一切,让我们如何不喜欢他,这该死的胖子。

无意中留下的幕布影子,或许就是他最好的注释。 他会感谢一切女性,因为在他看来,总是一个女人在帮助一个男人。所以他也会给天使一个完美的结局。

无意中留下的幕布影子,或许就是他最好的注释。 他会感谢一切女性,因为在他看来,总是一个女人在帮助一个男人。所以他也会给天使一个完美的结局。

央视都是女人的时候你们骂,好不容易出个男人你们也骂,难道非要一群太监你们才开心?

特转王晓峰同志BLOG一篇,以宣泄对众多批判黄健翔的大众的不满。

万岁,万岁,万万岁

带三个表 @ 2006年06月28日3:19

——黄健翔“解说门事件”看上去是一个主持人职业操守问题,而公众对他的争论实际上体现出的是跟主持人职业毫无关系的问题。

“意大利万岁!”你一个中国人,凭什么喊意大利万岁?

昨天凌晨的“黄氏”响声丸真的成了炸雷,我今天看了一下各方发表的意见,在批评黄健翔的观点中,我总结了一下,基本上大家不认可的有如下几点:第一,作为国家电视台的主持人,在转播比赛的时候没有区分清楚个人和集体的角色,你是代表国家的,不是代表自己的。黄健翔在道歉信中也说明了这一点,没有搞清楚自己是怎么回事。

我相信黄健翔道歉百分百的被迫所为,肯定是各级领导一层层压下来,逼的你走投无路,就像超女的签约一样——你签不签字?不签字就别唱。黄健翔估计也是在这种情况下被迫写出了道歉信。那么,黄健翔的此举是否违背一个体育评论员的准则呢?我认为,非但没有,反而做得非常好。

我们放眼中国,主持人都是什么德行的?有几个你喜欢的?你为什么不喜欢朱军?你为什么不喜欢李咏?因为他们都太没个性了,所以,你喜欢蔡康永,你喜欢吴宗宪,你喜欢大S,你喜欢陶子……这些人主持的节目在中国大陆都没落地,却有这么多的拥趸,说明了什么?说明了我们的主持人根本不是一个“人”,本质上跟只肉喇叭没什么区别。你喜欢崔永元,他有个性,最后都的了抑郁症,很多有个性的主持人都逃离了央视,这又说明了什么?

还记得这段歌词吗?

我光着膀子我迎着风雪

跑在那逃出医院的道路上

别拦着我我也不要衣裳

因为我的病就是没有感觉

给我点儿肉给我点儿血

换掉我的志如钢和毅如铁

快让我哭快让我笑

快让我在这雪地上撒点儿野

我再引用一段歌词:

爱情就是一场运动说的必须都是真的

相比之下那多少年的运动好象全他妈都是装的

我忘记了克制后那敏感的脾气突然变得更加糟糕了

那是长期的压抑带来的间接反应表现在爱情的后面

所以说,黄健翔积郁已久的爆发,实际上是“长期的压抑带来的间接反应表现在爱情的后面”,这个“爱情”是什么?你慢慢去想。很多人大概不太了解中央电视台是个什么地方,这是一个抹杀个性的地方,几乎所有主持人都没什么灵魂,也不许你有灵魂。当我们去抨击黄健翔的时候,你是否想过,自己已经习惯、适应、认可了一种没有个性和自我意识的生活。我不知道抨击黄健翔的人里有多少是标榜自己很有个性的人,当你在抨击他的时候,其实早就把自己扔进共性的垃圾堆。好几年前,我就经常打一个比方:什么是另类?伪另类是别人走路的时候先迈左脚,而你是先迈右脚;真另类是别人用腿走路,你用两只胳膊走路。

在一种集权体制下,个性这东西如洪水猛兽,彭德怀有个性,结果死得很惨,但是那是政治斗争的牺牲品。黄健翔事件怎么说也到不了政治的高度。但是,当我们习惯了一种政治思维方时候,就很习惯用潜意识里的政治标准化去衡量任何事情。你能明白这样的事情:当你穿的一件衣服和别人撞衫之后,你觉得自己没个性;但是当你人云亦云的时候,你不会觉得“撞衫”。前者,是跟你自己有关,你的亲身体验。后者,很大程度是由于你在一种思想统一、步调一致的环境里被同化的结果,所以你看不出来,早已习惯了压抑、任人摆布。

第二,关于“万岁”。这个词几千年来被赋予了一种神圣、威严,所以,它一直被一类特殊群体霸占着。我相信,人们喊吾皇万岁和皇上喊人民万岁绝对不是一个意思。前者,人们是真诚的,后者,仅仅是统治者的一种施恩。多少年来,不管怎么喊,不管谁在喊,“万岁”的神圣感仍带着对强权膜拜的色彩。

于是,中国到了某个年代,个人崇拜到了极点的时候,我们耳边听到的最多的就是这两个字。当那个万岁不在了,“万岁”这个词也随之从人们的话语中消失,因为,我们今天再找不到一个神圣的人来喊万岁了。但同时,也没有了还原万岁本来意义的机会,或者说我们为什么不能为万岁赋予一个新的意义?

我看郑渊洁的博客,他说,我只能喊“中国万岁”,不能喊别的万岁,一个没有受过教化的人今天都这么想,不能不说是件很可怕的事情。在墨西哥跟阿根廷比赛的时候,有位墨西哥球迷写了一句“万岁,墨西哥”,但是他写在了自己的屁股上,假如换过来是个中国球迷把“万岁,中国”写在自己的屁股上,又会是什么样子呢?相信大多数中国人都受不了?为什么?就是因为“万岁”太神圣。

其实,“万岁”不过是抒发人们情感的一种方式而已,当你不知道用准确的语言表达对某个人的热爱时,就喊“万岁”,它不应该成为某种权力象征的专用品,它属于个人。当你喊“祖国万岁”那是你对祖国的热爱,当你喊迈克尔·杰克逊万岁,那是你对迈克尔·杰克逊的热爱,当你喊李宇春万岁,那是你在叫春。同样,黄健翔喊“意大利万岁”,仅仅是他对意大利球队的热爱,如果你非联想到墨索里尼或者纳粹,只能说你的心里隐含着一种文字狱意识,或者是对文字狱的一种恐惧而这么想。

我不喜欢CCTV-5那种文艺青年式的抒情,但是我喜欢黄健翔的“意大利万岁式”的抒情。

当年华已逝

当你老了,头白了,睡意昏沉,

炉火旁打盹,请取下这部诗歌,

慢慢读,回想你过去眼神的柔和,

回想它们昔日浓重的阴影;

多少人爱你青春欢畅的时辰,

爱慕你的美丽,假意或真心,

只有一个人爱你那朝圣者的灵魂,

爱你衰老了的脸上痛苦的皱纹;

垂下头来,在红光闪耀的炉子旁,

凄然地轻轻诉说那爱情的消逝,

在头顶的山上它缓缓踱着步子,

在一群星星中间隐藏着脸庞。 ——–叶芝/袁可嘉译

可曾记得爱

三天的时间,有很多话想说,可习惯了迅速的变幻角色,什么都不说,让那些一点一点的沉寂下去,或许某一天就那样爆发出来,提醒自己你终究想要的是什么。11点的地震,想来所有人都感觉到了,呵呵,很多东西就那么突然而然的来了,无论如何你都想不明白。

你小时候看过《太空堡垒》吗?你曾经为明美的歌声动容过?你曾经幻想过乱世里那些让人唏嘘的爱情吗?去看看《上海堡垒》吧,呵呵,广告,一篇向《太空堡垒》致敬的小说。

“心里很重,像是绾着一根绳子,有人在下面扯了扯。

可事到如今你还有什么不舍得的呢?本来不是你的,也就无所谓失去了,还搞得那么悲伤的。

人有的时候就是这么贱,总是想着回头回头再回头,仿佛再看一下就会有奇迹发生。可事情已经是那样的,该尝试的已经尝试过,该发生的已经成为过去,这个结果你不喜欢,可是你只有接受,多看一眼有什么用呢?相信你自己的眼睛,你不可能骗自己到死。“

———-节选 亲爱的,我是不是也在骗自己呢? 现在 我听见你的声音 “到这里来”

对着几乎要输给寂寞的我说

现在 我看见你的身影

向着闭上眼 等待着的我走近

直至昨日 泪水仍填满我的心 但现在… 可曾记起 当我们四目交投的时候?

可曾记起 当我们手牵着手的时候?

那就是爱的旅程的开始

I love you, so 现在 我感到你的视线 即使分开了

我体内仍感受到暖意

现在 我相信你的爱

请你在遥远的地方 守护着我

直至昨日 泪水仍填满我的世界 但现在… 可曾记起 当我们四目交投的时候?

可曾记起 当我们手牵着手的时候?

那就是爱的旅程的开始

I love you, so 即使只有我一个也不会感到寂寞 因为我有你

—-饭岛真理/《爱,还记得吗》

好玩的游戏

终于看到国内有人设计这么好玩的游戏了,可惜第一期的结束了,第二期马上就开始了,一定要参加. 探宝之旅北京城中的达芬奇密码

越快乐越堕落

终于在网上找到了这个版本,景新刻的CD许多年前已经送给了朋友,原以为机器里的东西会永久保存,几年后发现,不可靠的不仅仅是人心,这个世界上其实没有什么是可靠的。

鱼对水的绝望。莫名其妙的想起了这句话,几年前在某地旁听某位老先生讲黑泽明的时候,他说这是一种深入骨髓的绝望。可他没有说,这种绝望持续下去会如何。大抵他也是不明了的。跟任何人在一起的时候都市场会想起她。这么几年过去了,细节已经越来越难以捉摸,连她喜欢的那首歌都在也找不到了。开始病态性的把一样东西备份N多份,又怕被他人发现,困惑于收藏的地点。小时候院子里挖坑的方法,已经不适用于地比金的时代。秘密越来越多,也就越来越无法考证。终于有一天,发现,只是想让一层一层的秘密把她湮没,不知道会不会遗忘到彻底消失。恐也无法作到,时间概念的淡漠,总会在气候、湿度的作用下,把今做昔。那年六月的栖霞山,隐隐约约印证了一些事情,只是年少轻狂总相信可以改变一切,随波逐流的当下却依旧坚信如此,所以时常头破血流,撕心裂肺仿不如此不足以淡忘小小的她。

上学时的七月总是快乐的,十几平米的小天地自成一家,不必拘泥于任何时间、规则的约束,想做什么就做什么。所以可以和兄弟夜半三更翻墙外出喝酒聊天,喝到酣畅淋漓之时,不管不顾的扯起破锣嗓子大喊一通,越是离开的久了越明了千金难买我乐意。几年之后,兄弟聚首,依旧可以喝到不管不顾,相互嘲讽挖苦,却在醉酒之后,看到人人的不如意,或为事业或为爱情,人生苦短,总是些许琐事,可兄弟如此,奈何?看当年意气风发好男儿如此,实难平心中苦闷。

总会有人问,你会把北平当做自己的家吗?不知道。我不知道何处是我家,是有你的地方还是其他什么人的地方。每次经停首都机场的时候,我都会想起她,想起她最后写给我的那封信,一语成缄,果就变了幻想的场景。记忆的碎片是如此的锋利,我始终以为他们会在各种尘埃里被封存,却始终在不经意间被他残存的裂痕所划伤,那一刻才看到以为已经凝固的伤口,依旧会点点滴滴的渗出鲜血。不复当时的激烈,却有今时的挣扎。辗转反恻时,心灰意冷。

当年,循环往复的听越堕落越快乐,现在周而复始的听Try to remember,大概这就是变化就是成长。有关时间的下水道里不仅是他人,还有自己。永远都无法揭开最后一层面具的真实。